Nella prima metà del Novecento, le industrie conserviere prolificavano. La più importante era quella realizzata da Luigi Vaccara, che dava occupazione a 250 persone

Anni Quaranta - Lu Salatu

Nel settore dell’Industria, in senso lato, la nostra città non ha mai brillato. Ma ci fu un tempo che, come era naturale, attorno alla Industria della Pesca fiorirono alcune iniziative interessanti e promettenti che avrebbero potuto avere un altro destino, ovvero una crescita e un adeguamento ai tempi che oggi sarebbero un patrimonio e vanto per la città.

Purtroppo non ci solo giganti ma anche molti nani.

Purtroppo non ci solo giganti ma anche molti nani.

Una bella realtà del tempo fu l’Industria Conserviera del pesce.

Diversi furono coloro che si cimentarono in questo redditizio settore. Uno dei primi fu il polivalente e più illuminato imprenditore che la città abbia avuto, don Luigi Vaccara (1877-1946) che da Santa Ninfa si trasferì a Mazara, appena diciottenne, dove iniziò la sua attività prima di mediatore e poi di commerciante di mosti e vini. Ma non ci fu settore dove non investì.Infatti realizzò la imponente industria conserviera sita nella via a lui poi intestata i cui locali, finita l’attività per cui erano nati, hanno dato ricezione a Istituti scolastici di vario tipo, sedi per Associazionismo di tipo ricreativo e culturale, etc. I prodotti principali trattati erano le gli sgombri, le sarde e le alici salate quest'ultime venivano conservate in piccole botti di legno, gli sgombri in scatole metalliche di varie misure. In quei capienti locali confluivano lavoratori provenienti da tutta la provincia, prevalentemente dalla Valle del Belìce in stragrande maggioranza erano donne. Il treno era l’unico mezzo di locomozione utilizzato. L’azienda era un polmone importante per l'asfittica carenza di posti di lavoro del primo dopoguerra e assorbiva personale in un "crescendo rossiniano" legato all’estensione e alle continue richieste provenienti dai vari mercati. Io abitavo proprio in quella via quasi di fronte alla Conserviera, e da piccolo, vedevo passare una marea di donne provenienti dalla stazione ferroviaria a piedi, incolonnate come tante formiche. Tutte rigorosamente vestite in nero con lo scialle o il foulard dello stesso colore. Erano in maggior parte vedove di guerra che, per sopraggiunta necessità, dovettero cercare lavoro per sostenere la famiglia rimasta orfana di colui che, solitamente, era l’unico portatore di reddito.Una marea nera che transitava in religioso silenzio a capo chino e che entrava dalla porta principale nell’opificio, sembrava di vivere l'atmosfera di una tragedia greca.Al ritorno la stessa colonna, transitando per andare a riprendere il treno, lasciava una scia di odore caratteristico dovuto all’attività svolta e ai tessuti "emananti" che si erano impregnati di quella “fragranza”. Allora non esistevano le docce per i lavoratori. molti forse non l’avevano nemmeno a casa. Spettacolo, pietoso , ma edificante e necessario per la sopravvivenza di tanti di loro.Purtroppo l’industria dopo la dipartita di don Luigi, avvenuta nel ’46, non subì nessun potenziamento o una necessaria trasformazione dovuta alle nuove esigenze dei tempi e precipitò in un’inarrestabile e continuo declino, sino alla totale chiusura dell'attività.

Diversi furono coloro che si cimentarono in questo redditizio settore. Uno dei primi fu il polivalente e più illuminato imprenditore che la città abbia avuto, don Luigi Vaccara (1877-1946) che da Santa Ninfa si trasferì a Mazara, appena diciottenne, dove iniziò la sua attività prima di mediatore e poi di commerciante di mosti e vini. Ma non ci fu settore dove non investì.Infatti realizzò la imponente industria conserviera sita nella via a lui poi intestata i cui locali, finita l’attività per cui erano nati, hanno dato ricezione a Istituti scolastici di vario tipo, sedi per Associazionismo di tipo ricreativo e culturale, etc. I prodotti principali trattati erano le gli sgombri, le sarde e le alici salate quest'ultime venivano conservate in piccole botti di legno, gli sgombri in scatole metalliche di varie misure. In quei capienti locali confluivano lavoratori provenienti da tutta la provincia, prevalentemente dalla Valle del Belìce in stragrande maggioranza erano donne. Il treno era l’unico mezzo di locomozione utilizzato. L’azienda era un polmone importante per l'asfittica carenza di posti di lavoro del primo dopoguerra e assorbiva personale in un "crescendo rossiniano" legato all’estensione e alle continue richieste provenienti dai vari mercati. Io abitavo proprio in quella via quasi di fronte alla Conserviera, e da piccolo, vedevo passare una marea di donne provenienti dalla stazione ferroviaria a piedi, incolonnate come tante formiche. Tutte rigorosamente vestite in nero con lo scialle o il foulard dello stesso colore. Erano in maggior parte vedove di guerra che, per sopraggiunta necessità, dovettero cercare lavoro per sostenere la famiglia rimasta orfana di colui che, solitamente, era l’unico portatore di reddito.Una marea nera che transitava in religioso silenzio a capo chino e che entrava dalla porta principale nell’opificio, sembrava di vivere l'atmosfera di una tragedia greca.Al ritorno la stessa colonna, transitando per andare a riprendere il treno, lasciava una scia di odore caratteristico dovuto all’attività svolta e ai tessuti "emananti" che si erano impregnati di quella “fragranza”. Allora non esistevano le docce per i lavoratori. molti forse non l’avevano nemmeno a casa. Spettacolo, pietoso , ma edificante e necessario per la sopravvivenza di tanti di loro.Purtroppo l’industria dopo la dipartita di don Luigi, avvenuta nel ’46, non subì nessun potenziamento o una necessaria trasformazione dovuta alle nuove esigenze dei tempi e precipitò in un’inarrestabile e continuo declino, sino alla totale chiusura dell'attività.

Le famose sarde in scatola mazaresi scomparse dal commercio

Totò Compagno e la moglie Eleonora Cracchiolo con dipendenti ed operaie della loro Azienda.

La foto è in pessime condizioni ma si notano bene le grandi latte che servivano per la conservazione delle Sarde sotto sale. Chiusa l'azienda aprirono una tabaccheria in via Luigi Vaccara

La foto è di un momento di lavoro del prodotto in una delle tante sezioni. A me pare sia quella della lavorazione dello sgombro, a destra sembra ci siano i locali per la bollitura del pesce.

Un'occasione perduta

Nel settore dell’Industria, in senso lato, la nostra città non ha mai brillato. Ma ci fu un tempo che, come era naturale, attorno alla Industria della Pesca fiorirono alcune iniziative interessanti e promettenti che avrebbero potuto avere un altro destino, ovvero una crescita e un adeguamento ai tempi che oggi sarebbero un patrimonio e vanto per la città.

Purtroppo non ci solo giganti ma anche molti nani.

Una bella realtà del tempo andato fu l’Industria Conserviera del pesce. Diversi furono coloro che si cimentarono in questo redditizio settore. Uno dei primi fu il polivalente e più illuminato imprenditore che la città abbia avuto, don Luigi Vaccara (1877-1946) che da Santa Ninfa si trasferì a Mazara, appena diciottenne, dove iniziò la sua attività prima di mediatore e poi di commerciante di mosti e vini. Ma non ci fu settore dove non investì.Infatti realizzò la imponente industria conserviera sita nella via a lui poi intestata i cui locali, finita l’attività per cui erano nati, hanno dato ricezione a Istituti scolastici di vario tipo, sedi per Associazionismo di tipo ricreativo e culturale, etcIl prodotto principale trattato erano le gli sgombri, le sarde e le alici salate quest'ultime venivano conservate in conservate in piccole botti di legno, gli sgombri in scatole metalliche di varie misure. In quei capienti locali confluivano lavoratori provenienti da tutta la provincia, prevalentemente dalla Valle del Belìce in stragrande maggioranza erano donne. Il treno era l’unico mezzo di locomozione utilizzato. L’azienda era un polmone importante per l'asfittica carenza di posti di lavoro del primo dopoguerra e assorbiva personale in un "crescendo rossiniano" legato all’estensione e alle continue richieste provenienti dai vari mercati.

Purtroppo non ci solo giganti ma anche molti nani.

Una bella realtà del tempo andato fu l’Industria Conserviera del pesce. Diversi furono coloro che si cimentarono in questo redditizio settore. Uno dei primi fu il polivalente e più illuminato imprenditore che la città abbia avuto, don Luigi Vaccara (1877-1946) che da Santa Ninfa si trasferì a Mazara, appena diciottenne, dove iniziò la sua attività prima di mediatore e poi di commerciante di mosti e vini. Ma non ci fu settore dove non investì.Infatti realizzò la imponente industria conserviera sita nella via a lui poi intestata i cui locali, finita l’attività per cui erano nati, hanno dato ricezione a Istituti scolastici di vario tipo, sedi per Associazionismo di tipo ricreativo e culturale, etcIl prodotto principale trattato erano le gli sgombri, le sarde e le alici salate quest'ultime venivano conservate in conservate in piccole botti di legno, gli sgombri in scatole metalliche di varie misure. In quei capienti locali confluivano lavoratori provenienti da tutta la provincia, prevalentemente dalla Valle del Belìce in stragrande maggioranza erano donne. Il treno era l’unico mezzo di locomozione utilizzato. L’azienda era un polmone importante per l'asfittica carenza di posti di lavoro del primo dopoguerra e assorbiva personale in un "crescendo rossiniano" legato all’estensione e alle continue richieste provenienti dai vari mercati.

Io abitavo proprio in quella via quasi di fronte alla Conserviera, e da piccolo, vedevo passare una marea di donne provenienti dalla stazione ferroviaria, a piedi incolonnate come tante formiche . Tutte regolarmente vestite in nero con lo scialle o il foulard dello stesso colore. Erano in maggior parte vedove di guerra che, per sopraggiunta necessità, dovettero cercare lavoro per sostenere la famiglia rimasta orfana di colui che, solitamente, era l’unico portatore di reddito.

Una marea nera che transitava in religioso silenzio a capo chino e che entrava dalla porta principale nell’opificio, sembrava di vivere l'atmosfera di una tragedia greca.

Al ritorno la stessa colonna, transitando per andare a riprendere il treno, lasciava una scia di odore caratteristico dovuto all’attività svolta e ai tessuti "emananit" che si erano impregnati di quella “fragranza”. Allora non esistevano le docce per i lavoratori. molti forse non l’avevano nemmeno a casa. Spettacolo, pietoso , ma edificante e necessario per la sopravvivenza di tanti di loro.

Una marea nera che transitava in religioso silenzio a capo chino e che entrava dalla porta principale nell’opificio, sembrava di vivere l'atmosfera di una tragedia greca.

Al ritorno la stessa colonna, transitando per andare a riprendere il treno, lasciava una scia di odore caratteristico dovuto all’attività svolta e ai tessuti "emananit" che si erano impregnati di quella “fragranza”. Allora non esistevano le docce per i lavoratori. molti forse non l’avevano nemmeno a casa. Spettacolo, pietoso , ma edificante e necessario per la sopravvivenza di tanti di loro.

Purtroppo l’industria dopo la dipartita di don Luigi, avvenuta nel ’46, non subì nessun potenziamento o una necessaria trasformazione dovuta alle nuove esigenze dei tempi e precipitò in un’inarrestabile e continuo declino, sino alla totale chiusura dell'attività.

Industria conserviera - Fabbrica Strazzera

Un'azienda realizzata e gestita da un famiglia trapanese, che insediò il suo opificio in via Luigi Vaccara negli anni Cinquanta (confinava con lo stabilimento enologico Vedova Bini a sinistra e con la conserviera Vaccara a destra). Dava lavoro a 150 personeIl fondatore Antonino era sposato con Margherita che gli diede sette figli: Pia, Alberto, Paolino, Concettina, Alfonso, Nino e Rita. L'attività di famiglia fu gestita alla morte del titolare dai figli Paolo, Alfonso e Nino. Alberto invece, realizzò una industria per la trasformazione degli scarti di pesce in mangime per animali e in concime per l'agricoltura. Per la cronaca Alfonso fu una delle vittime del disastro aereo avvenuto venerdì 23 Dicembre 1978 quando un volo Alitalia 4128 operato da un aeromobile di linea Douglas DC9 9, (denominato "Isole Stromboli") decollato da Roma Fiumicino e diretto all'Aeroporto di Palermo "Punta Rais", si schiantò a mare poco prima dell'atterraggio. Nell'evento persero la vita 108 persone delle 129 presenti sull'aereo.

Industria Conserviera

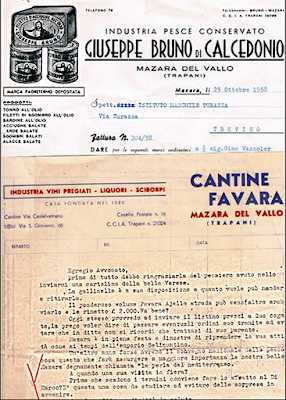

Altra azienda di cui ho solo una fattura, che ne testimonia l'esistenza, era quella dei fratelli Garziano, di origine trapanese, contava 60 dipendenti

Industria conserviera Asaro Matteo & figli

Anni Sessanta

Mezzi di trasporto utilizzati in quei tempi. Igiene ancora chimera

Celle per il congelamento e la conservazione del tonno. Questi tonni decapitati furono portati a Mazara da navi giapponesi che già vantavano grossi progressi tecnologici in questo tipo particolare di pesca

Matteo Asaro (batarollo), in sala lavorazione del pesce azzurro

Stabilimento per la lavorazione e inscatolamento del tonno - Anni sessanta

Franco Asaro (uno dei figli) e Francesco Marino (dipendente)

Franco Asaro e Francesco Messina preparano il tonno per la trasformazione

1961 Trieste

L'industria era fiorente. Esposizione dei prodotti aziendali al Nord Italia.

Stabilimento per la lavorazione e inscatolamento del tonno - Anni sessanta

Franco Asaro (uno dei figli) e Francesco Marino (dipendente)

Franco Asaro e Francesco Messina preparano il tonno per la trasformazione

1961 Trieste

L'industria era fiorente. Esposizione dei prodotti aziendali al Nord Italia.

Nessun commento:

Posta un commento